L’ORIGINE DU PROJET

« Entre 2012 et 2014, j’ai mené deux années »de terrain » en usine, auprès d’ouvriers ». Sylvie Balestra répondait ainsi à la commande du Pôle Culturel Fumélois en Lot-et-Garonne (47), pour une création artistique autour du travail. Le contexte a rendu ce projet très intense : plusieurs entreprises étaient menacées de fermeture pour raison économique, l’amiante, de son côté y causait bien des dommages humains. L’usine de Métallurgie – symbole de la ville – comptait alors 138 ouvriers et seulement 38 à la fin du projet. Du dialogue établi avec ces hommes et femmes qui ont donné leurs corps à leurs entreprises, de leurs témoignages, de cette imprégnation, est née une partition vivante, PIÈCE ÉBAUCHÉE. Sylvie Balestra a choisi que ce spectacle soit dansé dans des usines encore en activité : la création s’est déroulée dans la briqueterie TELLUS CERAM à Monsempron-libos en Mai 2014. D’autres projets et commandes l’ont amené à être au plus près de travailleurs : infirmières, agents communaux et même des sportifs professionnels.

Sylvie Balestraa décidé de réactiver ces archives, collectages, vidéos et sons pour constituer une conférence dansée.

Durant l’été 2020, Sylvie Balestra est retournée échanger avec les anciens ouvriers et ouvrières en métallurgie, pour les filmer chez eux, sans leurs outils et lieux de travail, l’usine étant fermée et en partie détruite. Ces vidéos et entretiens avec ces personnes puisant dans leur mémoire du geste, viennent alimenter la partition dansée de la conférence et la future encyclopédie du geste ouvrier numérique.

Le patrimoine matériel peut être sauvegardé : machines, outils et bâtis sont une partie de la culture ouvrière. L’engagement des corps de ces hommes et femmes et leurs savoir-faire sont tout aussi précieux. La dimension anthropologique de ma démarche me semble être un véritable outil pour entreprendre une réflexion sensible sur le geste au travail.

Dans cette conférence dansée, Sylvie Balestra prend la parole pour s’adresser directement au public et évoquer sa démarche artistique : comment elle fabrique des spectacles à partir de cette dimension anthropologique. À travers ses projets de terrain elle a rencontré de nombreux corps de métiers: métallos, infirmières, agents communaux, sportifs. Durant une heure, elle met en lien ces corps engagés dans le travail mêlant ainsi prisme intime et processus de création.

Cette conférence vient interroger sur ce qu’il y a de commun entre nous tous.

La partition chorégraphique

La conférence est conçue comme une danse où pensées et mouvements, gestes et écritures sont liés. Des moments sans paroles rythment cette conférence avec un répertoire de gestes dansé dans moins d’un mètre carré, avec des danses »rituelles » inventées pour activer nos mémoires du travail préindustriel jusqu’à maintenant.

« Des danses Bauhaus et Mary Wigman me sont apparues durant le travail d’écriture. Cette période historique, qui date du début du siècle dernier, correspond à la montée en puissance de l’industrie qui façonnait les imaginaires. Rudolf Laban était aussi le professeur de Mary Wigman. Il avait commencé son travail de notation en usine. Ce sont des évocations que je porte en moi lors de ces moments dansés, mais il n’y a évidemment pas besoin de connaître ces références. »

Partition musicale

Pour cette première conférence, deux musiques ont été choisies : Final de Joëlle Léandre et Mamtram de Giacinto Scelsi interprétée par Joëlle Léandre. Ces deux pièces sont jouées à la contrebasse : un instrument frotté, dont nous pouvons entendre le geste de la musicienne à travers le son.

Ces musiques pourront être variées selon le contexte et les ré-adaptations nécessaires à la conférence.

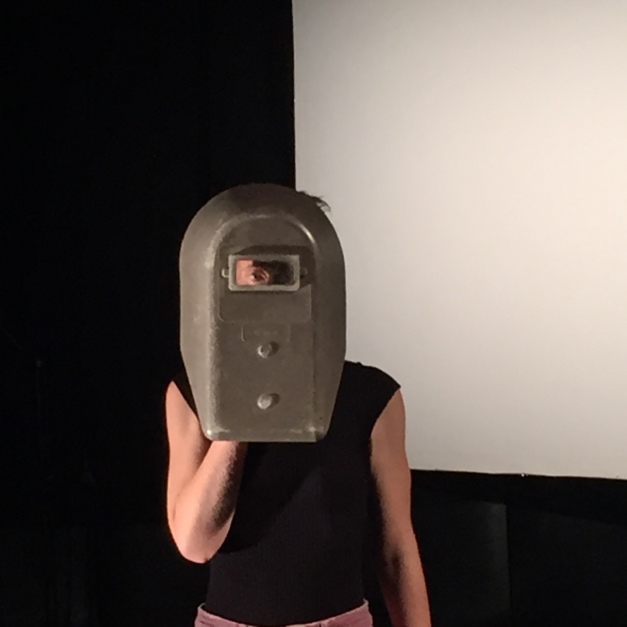

Description scénographique :

La scénographie émerge durant le temps de conférence et compose un paysage au plateau: écritures à la craie blanche sur le sol, projections de vidéos d’ouvriers au travail, témoignages sonores, objets disparates (gants, brique crue, sceau, boulon…).Au fur et à mesure, la pensée gigogne de l’artiste prend forme en une sorte de musée habité par des objets de travail. A la fin de la conférence les spectateurs sont invités à déambuler dans cet espace et ainsi poursuivre les échanges.

Partition textuelle :

Le texte a été écrit par Sylvie Balestra. Elle le livre dans une adresse directe et s’y réfère pour des retranscriptions de textes collectés, des définitions ou des synthèses.

EXTRAITS DU TEXTE DE LA CONFÉRENCE

« Je ne fais pas des spectacles hommages, je rends compte de savoirs- faire, des savoir-faire qui nous ne voyons plus parce que justement ils sont quotidiens et automatiques.

Nous oublions la valeur de nos savoir-faire.

Moi, en tant que chorégraphe, ce qui m’intéresse bien sûr c’est que ces savoirs- faire et ces rituels que nous

avons tous, passent bien souvent par le corps.

C’est le corps qui va être le support, qui va permettre.»

[…]

« Qu’est ce que vient faire la danse dans tout ça?

dans mon métier, le corps est l’outil premier, il est toujours envisagé d’une manière très »honorable », »gracieuse ».

mon corps est plus que ce vous voyez là en face de vous

mon corps

mon corps c’est moi et tous mes sens.

Si je n’avais fait qu’apprendre des mouvements, copier, imiter, je me serai d’abord ennuyée et je ne serais jamais vraiment rentrée dans la danse.

Je me suis rendue compte en interrogeant les personnes au travail, qu’elles utilisaient plus que leur main qui sont des outils, que leurs cuisses, que leurs bras, que leurs abdos et leur dos qui sont des forces motrices mais qu’elles utilisent tous leur sens. Qu’un travail ça se fait à l’oreille, à la vibration, à la perception, à l’instinct. Au fait d’être relié à son corps et de connaître parfaitement son environnement et connaître son travail par tous les sens.

Certains travailleurs m’ont parlé de danse, d’une sorte de danse, je savais que je pouvais partager ça avec eux et eux savait qu’ils pouvaient me dire ça à moi.

Être pleinement investi avec tout son corps dans un mouvement cela permet une vraie efficacité, rythmique, physique, quelque chose de fluide et une sorte de grâce. » […]

« Dans de nombreuses cultures, il y a des danses par métier, par caste : danses de cordonniers, de bûcherons, de forgerons. Elle sont encore très actives aujourd’hui sur le tout le continent africain.

Sur le continent européen on connaît les danses de travaux agricoles. Des travailleurs et travailleuses qui rythmaient leurs taches par des chants et les gestes associés pour moissonner, pour semer, en piétinant, en tassant les sols.

Par exemple en Bretagne, il y avait des danses spécifique pour ramasser les pommes de terre et de betteraves. »

ÉQUIPE

Sylvie BALESTRA, conceptrice – Pierre Michael FAURE, assistant – Eric BLOSSE, créateur lumière – Nicolas Godin, captation sonore – Nicolas Adell, suivi anthropologique du projet – Vanessa VALLEE, accompagnement et